倭の五王の時代のうつのみや

大和王権が力を伸ばしていた5世紀、日本最大の大仙古墳が造られます。このころ、うつのみやの地でも市内最大の笹塚古墳が造られます。全長105mの前方後円墳です。埴輪、葺石、二重の周掘をもつ古墳です。この場所は現在のインターパーク付近で、近くでは豪族の居館跡や大規模な集落跡が見つかっており、当時、この地域の中心であったと考えられます。

笹塚古墳

東谷町に所在する前方部を西に向けて築かれた前方後円墳で、全長約105mの市内で最も大きな古墳。墳丘の周辺から円筒植輪や土師器(はじき)などが出土している。近畿地方の大王墓と同じような特長を持つ前方後円墳である。(県指定)

⇒笹塚古墳リーフレット(PDF)

豊城入彦命と下毛野氏

『日本書紀』によると、二荒山神社の主祭神である豊城入彦命は「上毛野君・下毛野君の祖」であると記されています。また、別の書物にはその子孫が仁徳天皇の時代に下毛野国造に任ぜられたと書かれたものがあります。これは、笹塚古墳が造られた時期とほぼ重なります。

下毛野古麻呂と河内郡衙

さらに、下毛野氏の子孫には、大宝律令の作成に携わった下毛野古麻呂という人物がいます。古麻呂は、参議、式部卿など政権の要職を担った人です。その当時、河内郡の役所が置かれた場所が、宇都宮市と上三川町の境にある上神主・茂原官衙遺跡です。古代において、うつのみやの地は河内郡に属し、下野氏が基盤とした場所なのです。

上神主・茂原官衙遺跡

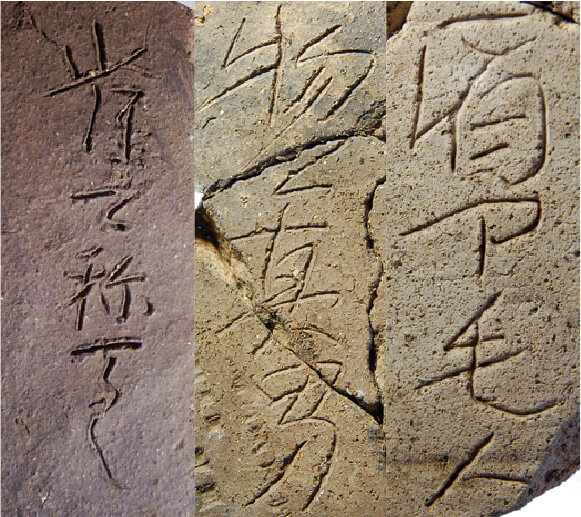

奈良時代を中心とした河内郡の役所(郡衙)。「雀部」「物部」「酒部」などの人名文字瓦が多数出土することでも全国的に有名で、遺跡の南東部には、当時の主要道路である東山道がとおっていた。(国指定)

⇒上神主茂原官衙遺跡パンフレット①(PDF)

⇒上神主茂原官衙遺跡パンフレット②(PDF)

塚山古墳群

西川田町にある古墳時代中期の古墳群。塚山古墳をはじめ、塚山西古墳、塚山南古墳の3基の前方後円墳と複数の円墳により構成。(県指定)

⇒塚山古墳リーフレット(PDF)

塚山5号墳から出土した玉類

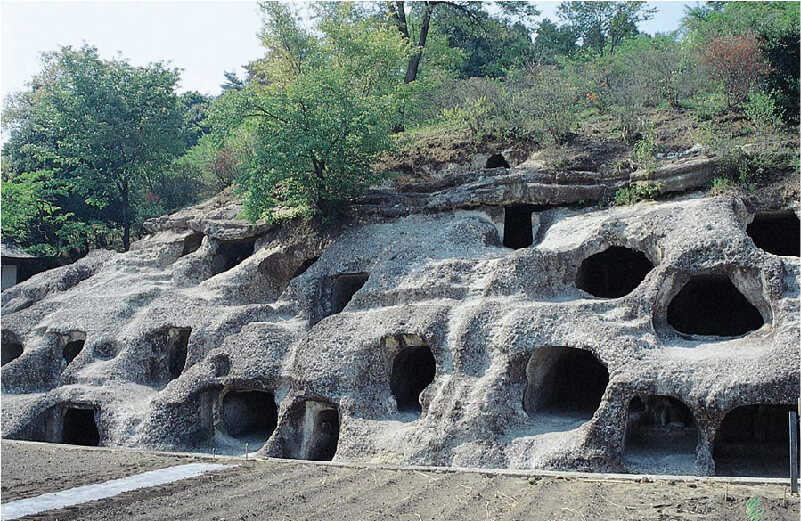

長岡百穴古墳

凝灰岩から成る丘陵の斜面に蜂巣(はちのす)のようにくり抜いた横穴墓。百穴という名称であるが、現在は52穴が南を向いて開口している。これらの横穴には、扉石をはめ込んだとみられる切込みがあり、当時はほとんどの横穴に扉石があったであろう。各横穴には、後世の作である観音像が刻まれているが、地元では弘法大師一夜の作との伝承がある。(県指定)